第四节 态度与行为

学习要点:

态度的概念、成分,态度形成的理论

态度与行为之间的关系及其影响因素

态度改变的理论、态度改变的影响因素

刻板印象、偏见与歧视的概念,偏见的克服

一、态度的概念与成分

|

三大代表性概念 |

内容 |

|

阿尔波特 |

态度是一种心理和神经的准备状态,它通过经验组织起来,影响着个人对情境的反应。强调经验在态度形成中的作用。 |

|

克里赫 |

态度是个体对自己所生活世界中某些现象的动机过程、情感过程、知觉过程的持久组织。 |

|

弗里德曼 |

态度是个体对某一特定事物、观念或他人稳固的,由认知、情感和行为倾向三部分组成的心理倾向。 |

根据弗里德曼理论,态度包括三个组成部分

|

三大组成部分 |

内涵 |

|

认知成分 |

指人们对外界对象的心理印象,包括事实、知识、观念。它是其他两部分的基础。 |

|

情感成分 |

指人们对态度对象肯定或者否定的评价以及由此引发的情绪情感。它是态度的核心与关键,会影响认知成分和行为倾向成分。 |

|

行为倾向成分 |

指人们对态度对象所预备采取的反应,具有准备性质。它会影响到人们将来对态度对象的反应,但不等于态度的外显表现。 |

二、态度形成的理论

|

三大理论 |

内容 |

|

学习理论 |

人的态度和其他行为习惯一样,都是通过联结、强化、模仿等机制后天习得的。 |

|

诱因理论 |

态度的形成是对利益或损失进行衡量的过程,一个人采取的态度受他对收益多少的判断而决定。 |

|

认知一致性理论 |

人们有一种强烈的愿望,希望自己的认知结构具有一致性并赋予意义,因此,普遍倾向于采取符合他们总体认知结构的态度。 |

2011年真题:

62.学习理论认为,态度是后天习得的,学习的机制包括( )。

A.认知

B.体验

C.联结

D.强化

E.模仿

【答案】 CDE

三、态度与行为的关系

态度是行为的倾向,不等于行为。

|

影响因素 |

内容 |

|

态度的特殊性水平 |

确定态度指向的是一般群体还是特殊个体。特殊性越高,预测越准确。 |

|

时间因素 |

态度预测与行为发生之前的时间间隔越长,不可知事件改变态度与行为的可能性越大。 |

|

自我意识 |

用内在自我意识高的人的态度预测其行为效度较高;难以用公众自我意识高的人的态度预测其行为。 |

|

态度强度 |

强烈的态度对行为的决定作用更大。 |

|

态度的可接近性 |

越容易意识到的可接近性越大。来自直接经验的态度对行为的影响大。 |

四、态度改变的理论

(一)海德尔的平衡理论

人类普遍有平衡、和谐的需要。一旦在认识上有了不平衡、不和谐性,就会在心理上产生焦虑,从而促使其认知结构向平衡、和谐的方向转化。

人对某一认知对象的态度,常常受他人对该对象态度的影响,也就是说海德尔十分重视人际关系对态度的影响力。

平衡状况

不平衡状况

(二)费斯廷格的认知失调理论

认知失调:指由于做了一项与态度不一致的行为而引发的不舒服的感觉。

如何减少认知失调:

1.改变态度

[1] [2]

考试交流区报名时间交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):

温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!

扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程八折开通

相关文章

如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系

,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:经济师考试网(jjsexam.COM)。

,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:经济师考试网(jjsexam.COM)。

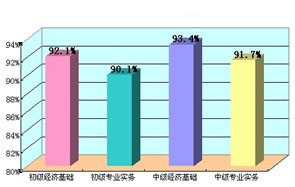

环球网校经济师历年通过率比较

刘艳霞老师 |

刘艳霞老师:会计师、注册会计师。环球职业教育在线会计职称、注册税务师、注册会计师、会计从业、经济师等课程辅导专家。...[详细] |

胡艳君老师 |

胡艳君老师,上海财经大学经济学博士。任职于北京某高校经济学类、管理学类的辅导老师。.[详细] |