商业银行经营管理的三原则既有联系又有矛盾。一般说来流动性与安全性成正比,流动性越强,风险越小,安全就越有保障。然而,流动性、安全性与盈利性成反比,流动性越高,安全性越好,而银行盈利水平则会越低,反之则相反。但是,总的来讲商业银行要在保证安全性和流动性前提下,追求最大限度的利润。其中:安全性是经营的前提,只有保证资金安全无损,才能获得正常的盈利;流动性是实现安全的必要手段,有了较高的流动性,银行的信用中介地位才能得以维护,各项业务才能得以顺利进行,盈利才能得到保证;盈利性是商业银行经营的目标,保证安全性和流动性的目的就是为了盈利。因此,商业银行在经营管理实践过程中对安全性、流动性和盈利性要不断地进行均衡协调。

(三)我国商业银行的经营与管理原则

我国商业银行经营与管理原则,随着社会主义计划经济向社会主义市场经济的转变和金融体制的不断改革,大体经历了四个阶段:

1.单一的贷款“三原则”

新中国成立后至20世纪80年代初,我国在计划经济条件下,国民经济实行高度集中管理,单一的计划调节和单一的银行信用,银行借鉴前苏联经验,实行贷款三原则:一是贷款必须按计划发放和使用;二是贷款必须有适用适销的物资作为保证;三是贷款必须按期归还。

2.专业银行的贷款管理原则

改革开放至20世纪90年代中期,我国银行的二级银行体系逐步形成,各专业银行根据经济发展和改革的需要,对过去的贷款三原则进行修订,制定了新的贷款管理原则,即:一是区别对待,择优扶持;二是贷款按计划发放和使用;三是贷款按期归还,分别计息。在计划调节中加入了市场调节的内容,增加了银行择优选择和自主性,并开始注重银行效益。

3.商业银行经营与管理“三原则”的初步确定

20世纪90年代中期至2003年,伴随着金融体制改革、金融结构变化以及金融业务的发展,在1995年6月召开的全国银行业经营管理会议上,国家提出把银行工作的重点转移到加强经营管理和提高资金使用效益上来,尽快把我国专业银行办成具有国际先进经营管理水平的商业银行;要求各家银行要认真执行金融方针、政策,在提高资金使用流动性、安全性的基础上,努力提高盈利水平。1995年7月1日起施行的《商业银行法》总则第四条规定:“商业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束”。至此,统揽商业银行整个经营活动的经营管理原则在我国初步得到确立。

4.商业银行经营与管理“三原则”的调整

经过近10年的实践,特别是经历了1997年的亚洲金融危机,人们对银行的安全性给予了更高的重视。在我国经济市场化程度不断提高的情况下,银行安全成为经济稳定发展的前提:同时,银行资产的流动性也日益显得重要,流动性是安全性的重要条件,也是效益性的保证。因此,在2003年12月17日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上通过的《关于修改(中华人民共和国商业银行法)的决定》中将原来的“商业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束”条款修改为“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束”。这种调整更加符合我国市场经济发展、银行改革与经营的实际。

考试交流区报名时间交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):

温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!

扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程八折开通

相关文章

如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系

,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:经济师考试网(jjsexam.COM)。

,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:经济师考试网(jjsexam.COM)。

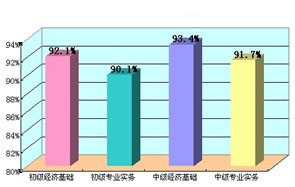

环球网校经济师历年通过率比较

刘艳霞老师 |

刘艳霞老师:会计师、注册会计师。环球职业教育在线会计职称、注册税务师、注册会计师、会计从业、经济师等课程辅导专家。...[详细] |

胡艳君老师 |

胡艳君老师,上海财经大学经济学博士。任职于北京某高校经济学类、管理学类的辅导老师。...[详细] |