我国产业布局的演变

我国产业布局的历史轨迹,表现为“均衡发展-非均衡发展”,逐渐演变的过程,并具有明显的阶段性特征。

(1)1949-1978年:均衡产业布局政策

建国初,占国土面积不到12%的东部沿海地带,聚集了全国70%以上的工业,上海、天津、青岛、广州、北京、南京、无锡化市的工业产值占整个工业产值的94%,内陆地区近代工业几乎一片空白。所以,采取大规模向内地推行工业化模式,以求均衡发展。

均衡产业布局政策选择的评价:当时的产业布局主要是以政策导向为主,重工业不仅在东北等老工业基地继续发展,而且在中西部也大规模推进重工业化过程,选择的布局地点也以战备为需要。因此,我国重工业化布局不具有比较优势特征,是缺乏效率和效益的重工业化。同时,这种又 调生产力 的均衡布局和地方工业自成体系,违背比较优势原则的政策,造成了我国工业体系“遍地开花”

改革前我国政府对空间公平的追求基于对效率的提高,用整体的效率损失换取区域的均衡发展,表现为近30年时间全国收入水平及消费水平都处于增长缓缓乃至停滞状态。

(2)改革开放后的非均衡产业布局政策

1978年以后,在对传统计划体制进行改革和实行对外开放的过程中,我国区域经济发展和产业布局的主导思想发生了根本性的变化,从侧重公平转向侧重效率,一改过去的均衡发展,实施区域经济倾斜发展战略,把建设的重点转向东部沿海地区。无论是引进外资、国家投资、优惠政策方面,产业布局政策都倾向于东部。

第一,非均衡产业政策对我国的积极的影响:产业布局经历了从均衡到非均衡较转变后,在全国范围内呈现出自东向西梯度分布,由南向北展开的布局;根据各地域的优势,初步形成了产业布局的地域分工;一批中心城市的辐射力增强,有效带动了周围区域经济的增长,东部地区的大中型城市,对周围地区的辐射和劳动作用增强,形成了工业密集区域,如长江三角洲地区,环渤海地区,珠江三角洲。

第二,非均衡产业布局的负面影响:地区经济差距距扩大,区域经济发展不平衡加剧。1980~1992年群间,中部同东部人均国民生产总值相对差距由31.2%扩大到了43.1%,西部同东部的人均国民生产总值的相对差距43.8%扩大到50.5%;区域经济磨擦,地区封锁日趋强化。自20世纪80年代初期财税实行“分灶吃饭”和分权体制改革以来,区域中的地方政府获得了相当大的权力,区际关系开始按市场规则行事,由于转轨时期新旧体制的磨擦,使区域经济形成经济活跃经济紊乱并存的局面;产业布局非区位化,引发区域产业结构趋同。布局中重复引进,浪费现象严重;注重地区经济倾斜,忽视产业倾斜。我国在产业布局实践中对东部进行了全面倾斜,而在一定程度上忽视了中西部地区的发展,特别是中西部的农业、能源、原料和交通运输等基础产业。

考试交流区报名时间交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):

温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!

扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程八折开通

相关文章

如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系

,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:经济师考试网(jjsexam.COM)。

,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:经济师考试网(jjsexam.COM)。

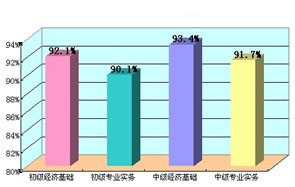

环球网校经济师历年通过率比较

刘艳霞老师 |

刘艳霞老师:会计师、注册会计师。环球职业教育在线会计职称、注册税务师、注册会计师、会计从业、经济师等课程辅导专家。...[详细] |

胡艳君老师 |

胡艳君老师,上海财经大学经济学博士。任职于北京某高校经济学类、管理学类的辅导老师。...[详细] |